Aolus versprach, als die „Bretagne“ in See stach, viel und hielt wenig; unsere hochgespannten Erwartungen auf eine angenehme Fahrt verringerten sich immer mehr und wurden schließlich ganz zunichte. Es war, als sollten wir, die ja so lange und so glücklich von dem Rücken des Ozeans getragen worden sind, dessen gewaltige Kraft noch einmal empfinden müssen, bevor wir den Fuß auf Europas alten Boden setzen.

Der Himmel entzog sich unseren Blicken; denn mit seltenen Unterbrechungen fuhren wir in dichtem, den Ausblick teils völlig benehmendem, teils doch wesentlich beeinträchtigendem Nebel dahin, was mit Rücksicht auf die große Zahl der die Route befahrenden Atlantik-Dampfer erhöhte Vorsicht bei der Navigation erheischte.

Die See war während der ganzen Überfahrt bewegt, ja zeitweise stürmisch erregt, und Welle auf Welle wälzte sich gegen die „Bretagne“, die aber als echte, liebenswürdige Französin, welche den Dingen nicht gleich eine tragische Seite abgewinnt, in eleganten Bewegungen über die dräuenden Gefahren hinwegtanzte. Allerdings tanzte auch die lebende Fracht mit und nicht ganz so anmutig und folgenlos; doch blieben wir von ärgerem Ungemach als jenem, welches der Anblick des leidenden Nebenmenschen verursacht, verschont. Zuweilen durfte man allerdings glauben, dass der Engel des Todes seine düsteren Schwingen über das Schiff gebreitet habe, wenn nur wir seefesten Erdumfahrer auf Deck erschienen und gähnende Leere uns im Speisesalon umfing.

Kaum aber hatte die See sich ein wenig beruhigt, wenn auch nur um neue Kraft zu sammeln und uns ihre Launen bald wieder fühlen zu lassen, war allgemeine Auferstehung an Bord, die Totgeglaubten kamen hervor, und jeder Winkel des Schiffes war erfüllt von Gelächter, Geplauder, Lebensfreude; denn weitaus die größte Mehrzahl der Passagiere gehörte der französischen Nation an. Zerriss gar einmal das Gewölk, so entwickelte sich eine Lebendigkeit auf dem Schiffe, die jener eines Mückenschwarmes glich, der bei Ausbruch eines Gewitters zerstiebt, um sich beim ersten Strahl der Sonne wieder zu sammeln und an diesem im Vollgenuss des Lichtes und der Wärme auf- und niederzuschweben.

Höchst anregend und in völkerpsychologischer Hinsicht interessant waren vergleichende Studien über das Leben an Bord der „Empress of China“ mitten unter Engländern und hier an Bord der „Bretagne“ unter Franzosen; in dem engen Rahmen der Lebensverhältnisse auf dem Schiffe prägte sich die charakteristische Eigenart der beiden Nationen wie in einem verkleinernden Spiegel deutlich aus. Dass in uns Österreichern bei unserer Naturanlage das Wesen der Franzosen manche, wenn auch etwas ernster gestimmte Saite harmonisch anklingen lässt und wir daher aller Unbilden des Wetters ungeachtet recht angenehme Stunden auf der „Bretagne“ verbrachten, darf nicht Wunder nehmen. Doch um gerecht zu sein — es war nicht allein die Reisegesellschaft, welche lichte Töne in das Bild unseres nebelumdüsterten Daseins wob, sondern auch die „Bretagne“ selbst trug durch ihre trefflichen Einrichtungen wesentlich dazu bei, das Leben recht erträglich zu machen, und zwar in allererster Linie durch ihre vorzügliche Küche.

In Verbindung mit gutem Gewissen ist — es klingt sehr prosaisch und ist doch wahr — während einer langen Seereise ein guter Mittagstisch eine der Voraussetzungen, die Seele in jenen Zustand des Gleichgewichtes zu versetzen, welcher sie Schlimmes leichter ertragen und Angenehmes freudiger empfinden lässt. Ganz besonders aber waren wir, die wir uns ja schon um den Erdball herum und durch alle denkbaren kulinarischen Erzeugnisse hindurch gegessen haben, für die vollendeten Produkte des Kochkünstlers der „Bretagne“ empfänglich und bewahren daher um unserer früher oft genug schwer geprüften Magen willen dem Küchenchef eine freundliche Erinnerung.

Als die „Bretagne“ über die Newfoundland-Bank hinwegsteuerte, waren wir Zeugen eines interessanten Schauspieles. In weiter Ferne sah man aus der See Wasserstrahlen aufschießen und dem Schiff bald dunkle, unförmliche Massen näher kommen, die sich endlich als Walfische entpuppten. Acht oder zehn dieser Tiere kreisten in so geringer Entfernung um die „Bretagne“, dass wir die Formen der Unwesen nicht nur genau wahrnahmen, sondern einige Amateurphotographen an Bord auch in die Lage versetzt wurden, Aufnahmen der Kolosse zu machen, allerdings ohne diesen vorher einen freundlichen physiognomischen Ausdruck empfehlen zu können. Wir bedauerten lebhaft, nicht mehr an Bord der „Elisabeth“ zu sein, da wir in diesem Falle deren Schnellfeuerkanonen mit aller Aussicht auf Erfolg hätten in Tätigkeit setzen und so als Walfischjäger debutieren können.

Die ersten Tage der Fahrt wussten wir unsere Ungeduld, Europa zu erreichen, noch etwas zu bemeistern; je mehr aber die „Bretagne“ dem Ziel der Fahrt sich näherte, umso größere Unruhe bemächtigte sich unser, bis schließlich die Erwartung den Höhepunkt der Spannung erreichte.

Ex Oriente lux! Den 14. Oktober spät abends — wir waren dem Schiff in unserer Sehnsucht schon bis in das Herz der Heimat vorausgeeilt — tauchte aus weiter Ferne das Leuchtfeuer der Scilly-Inseln auf, einem Stern gleich uns entgegenfunkelnd und der „Bretagne“ den richtigen Kurs weisend. Ein unbeschreiblich freudiges Gefühl bemächtigt sich des Seefahrers angesichts dieses ersten Grußes vom alten Kontinent. Sturmumbraust, wetterumtost ragt der Leuchtturm empor, weithin in die dunkle Nacht sein freundliches, helfendes, rettendes Licht aussendend, das wie ein guter Engel den Dämon der Finsternis bewältigt und mit seinen Strahlen in das Gemüt des Menschen dringt.

Links

- Ort: Auf See nahe Neufundland, Kanada

- ANNO – am 08.10.1893 in Österreichs Presse.

- Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt das Stück „Der Meister von Palmyra“, während das k.u.k. Hof-Operntheater Wagners „Meistersinger“ aufführt.

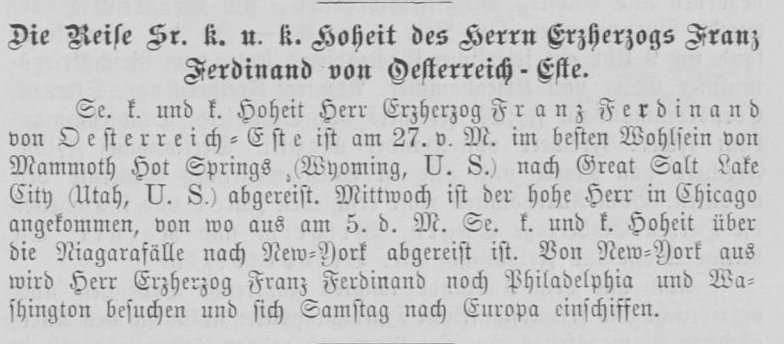

- Während Franz Ferdinand schon auf dem Rückweg nach Europa ist, informiert das Wiener Salonblatt, no. 41, dass er Philadelphia und Washington, DC, besuchen wird.

Das Wiener Salonblatt No. 41, sieht Franz Ferdinand bald in Philadelphia und Washington, DC. Ein Besuch der Independence Hall in Philadelphia wäre wohl nicht nach dem Gemüt von Franz Ferdinand, der sowieso bereits auf dem Rückweg nach Europa ist.